“にっぽん生まれの烏龍茶”の魅力に迫る今回の取材紀行。古からの大自然の恵みをたっぷりと受けた茶葉を栽培している 屋久島(記事前編)に続いて伺ったのは、日本では数少ない、茶葉を烏龍茶用の荒茶へと仕上げていく工場。いよいよここで、緑色の茶葉が烏龍茶の茶葉へと変貌を遂げていきます。

日本の技術力で、本場中国の発酵を再現

烏龍茶づくりの一番のポイントは、何と言っても“発酵”です。烏龍茶は“半発酵茶”と呼ばれる種類のお茶。茶葉に適度なストレスを与え発酵を促したあと、熱を加え発酵を止めることで、あの優雅な香りが引き出されていくのです。

烏龍茶の本場中国では、この発酵の工程を多くの人手をかけて行い大量生産を実現しているとのこと。

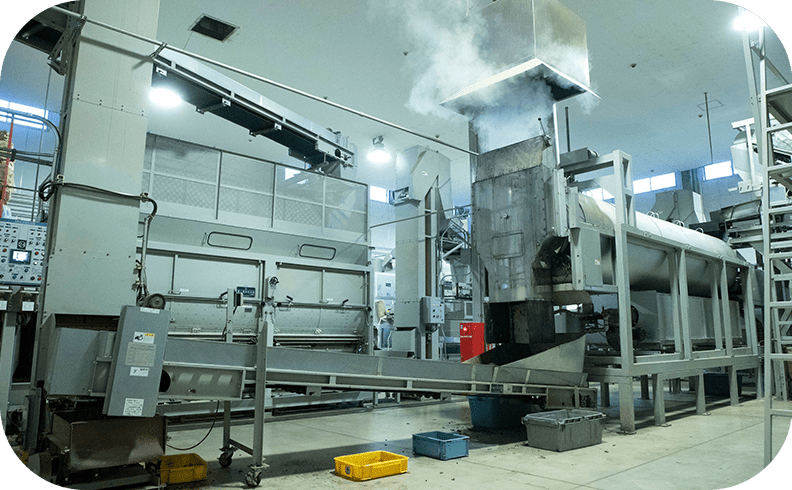

しかし、こちらの荒茶工場では現地への視察を何度も繰り返すことで、何と、その工程をオートメーション化することに成功。限られた人数でも本場同様の烏龍茶づくりを再現しているんです。

ただ、オートメーション化を実現させたからと言って、やはりそこには職人さんの経験や勘が欠かせません。

温度を制するものが、発酵を制する

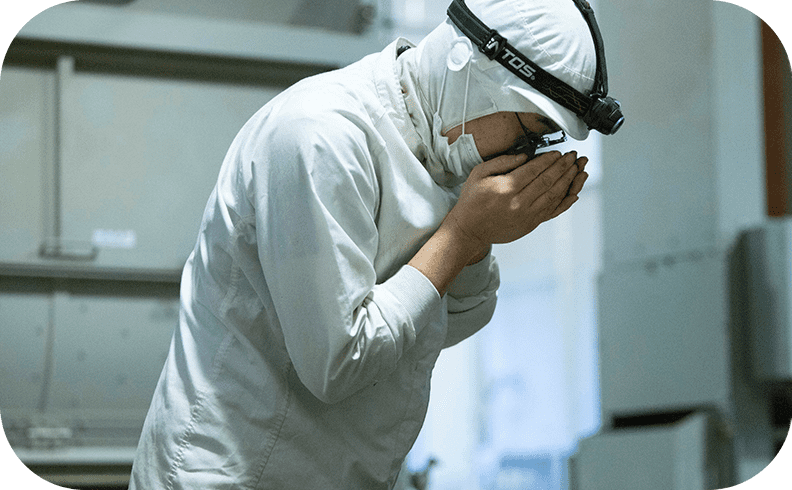

「烏龍茶の香りを引き出す上で大切なのが、“発酵段階での温度管理”になります。“茶層”と言って、茶葉を重ねて層をつくるのですが、この厚みの加減によって発酵の温度が変わってくるんです。なので、厚みと温度の関係を如何に見極められるかが、発酵をコントロールする上で重要になります。」

流れてくる茶葉に向けられる真剣な眼差し。そして時折、その流れに手を伸ばし、優しい手付きで茶葉に調整を加えていく。

どれだけ凄いシステムがあろうとも、細かな部分、肝となる部分で“差”を生み出すことができるのは、まぎれもなく“人の手”。そのことを痛感させられる光景が、工場内には広がっていました。

「ただ、茶葉は気温や湿度の影響も受けるので、その日ごとにベストな茶層の厚みを見極めていく必要があります。これが結構難しく、私も経験を重ねることでようやく狙った香りを引き出せるようになりました。」

磨き上げた自身の腕で、まさに“育てていく”ように、茶葉のポテンシャルを最大限に引き出そうと向き合う職人さん達。

実に9時間以上もかかる発酵だけでなく、その他の工程すべてにおいて、香りや状態の変化をつぶさに確認していく。その姿はまるで、茶葉との会話を楽しんでいるようにも見えます。

丁寧に、丁寧に。 “おいしさ” のために注がれていくこだわりと愛情。その緻密さと熱量の高さには驚きしかありません。

そんな職人さん達の直向きな想いに応えるかのように、茶葉たちは工程が進むに連れ、工場内を華やかな香りで包み込んでいきます。

ブレンドにまで緻密な計算を

さらに仕上げの工程では、“発酵の度合いが違う茶葉をブレンド”することで、フルーティーで華やかな香りがより引き立つように工夫をしています。

また、ブレンドには“かぶせ茶葉”も含ませることで、より旨味を感じてもらえる仕上がりになるよう、最後まで細かな調整を施していきます。

このような緻密な計算とこだわりを重ねていくことで、さっぱりとした旨味とコクを感じる、苦味・渋味の少ない日本人の好みの烏龍茶へと仕上げていくのです。

中国の烏龍茶とはまた違う“にっぽん生まれの烏龍茶”。その味と香りには、「お茶を愛する日本人が、どんなときでも楽しめる烏龍茶を届けたい」と願う、つくり手たちのきめ細やかなこだわりと愛情、そしてこの国の豊かな自然の恵みがたっぷりと詰まっていたのでした。